こんにちは、当ブログの管理人です。当ブログではアフィリエイト広告を利用しています。

それではゆっくりとご覧ください。

50過ぎのおっさんです。

こんな感じです。

今日は、50歳にして独学で第2種電気工事士を取得した件について書いてみました。

結論から言いますと、第2種電気工事士を独学一発合格するのは可能です。

では、どんな風に勉強すれば良いのか?

という事が一番気になるでしょうから

今日はそのあたりを、具体的に書いていきたいと思います。

まず、第2種電気工事士を取得すると何が出来る様になるのか?

第2種電気工事士でできること

第2種電気工事士の資格を取得すると、一般住宅や小規模な店舗・事務所などの600V以下の電気設備工事を行うことができます。具体的には、以下のような工事が可能です。

- 屋内配線工事(照明・コンセント・スイッチの設置や交換)

- エアコン・換気扇などの電源工事

- 分電盤の設置・交換

- 電気機器の配線接続

- 電灯・コンセント回路の増設・改修

- 電気設備の点検・修理

ただし、高圧(600V以上)の工事や大規模な電気工事は第1種電気工事士の資格が必要になります。

取得した際の、メリットデメリットは?

取得するメリット・デメリット

メリット

✅ 仕事の幅が広がる

→ 電気工事の仕事ができるようになり、職場での評価や収入アップにつながる。

✅ 独立や副業が可能

→ 資格があれば、個人での電気工事や副業としての仕事も可能。(※開業するには「電気工事業の登録」が必要)

✅ 需要が高い

→ 電気工事士の資格は人手不足の業界であり、求人が多い。特に建設業やリフォーム業界で重宝される。

✅ DIYのレベルアップ

→ 自宅の電気配線や設備を自分で工事できるので、修理・増設のコストを抑えられる。

✅ 資格手当がつく場合がある

→ 企業によっては資格を持っていることで手当がつくこともある。

デメリット

❌ 試験対策が必要

→ 筆記試験と技能試験があり、特に技能試験は実技練習が必要。(工具の準備も必要)

❌ 実務経験が必要なケースも

→ 会社によっては資格を持っていても、経験がないと採用されにくい場合がある。

❌ 独立には追加の手続きが必要

→ 独立して電気工事業を営む場合、「電気工事業の登録」や電気工事士の実務経験が必要なことがある。

という感じです。

どうです?

けっこう魅力的ではないですか?

そして 合格率はこんな感じ

第2種電気工事士試験の過去5年間(2019年度~2023年度)の合格率は以下の通りです。

| 年度 | 期 | 学科試験合格率 | 技能試験合格率 |

|---|---|---|---|

| 2019 | 上期 | 70.6% | 67.4% |

| 下期 | 58.5% | 62.2% | |

| 2020 | 上期 | ※ | 67.8% |

| 下期 | 62.1% | 72.9% | |

| 2021 | 上期 | 60.4% | 74.2% |

| 下期 | 57.7% | 71.1% | |

| 2022 | 上期 | 58.2% | 74.3% |

| 下期 | 53.3% | 70.6% | |

| 2023 | 上期 | 59.9% | 73.2% |

| 下期 | 58.9% | 68.8% |

※2020年度上期の学科試験は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止されました。

全体的に、学科試験の合格率は約55%~70%、技能試験の合格率は約62%~74%の範囲で推移しています。

詳細についてはこちら → 電気技術者センター

すごく難しい? いやいや そんな事はないです。

ちゃんと対策さえすれば、皆さん合格できると思います。

未経験の私でも1発合格できました。

という事で、今日の本題ですが

私が行った勉強方法について簡単に説明させていただきます。

学科試験は、とにかく毎日続ける事

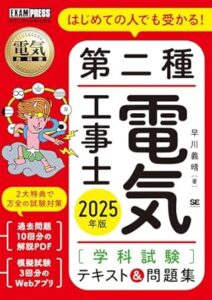

① 学科試験のための問題集を購入しました。

私が購入したのはこれ(写真クリックするとAmazonサイトに飛びます)

2025年版を掲載しておきました。

およそ2か月くらいですが昼休み休憩後とか、夕食を食べてから30分とか眺めたり問題解いたりしました。

他のテキストでも恐らく大丈夫だと思います

すごく大事なのは 毎日必ずやる事

(1周目)最初はさらっと最後まで目を通す感じ

(2周目)問題をきちんと解いてみる 出来たら〇 出来なかったら× 怪しかったら△

(3週目)出来なかった △と×をかぎりなく〇に近づける

やったのは、これだけです。

人によっては、体調が悪かったり忙しすぎたりもするでしょう

でも、そんな時でも毎日やってると

積み上げたという事が根拠のない自身につながります。

私がそうでした。

なので、頑張って継続してみてください

恐らくこの方法は別の資格試験でも同じです。 継続は力なりとは言いますが

この続けるっていうのはすごく力をつける為の必勝方だったりします

恐らく、ちゃんと継続できた人は1次試験は特に問題なく合格できます。

なお、令和5年から コンピュータを使った受験も出来る様になった模様ですが私自身はこの試験を受けていないので気の利いたアドバイスはちょっとできません。すみません

実技試験は練習したら受かる!

1次試験に合格したら、いよいよ実技試験です。

筆記試験の合格発表を待ってからだと、正直時間的に厳しいと思います。

電気工事士試験は筆記試験が合格すれば万が一実技試験がダメだった場合でも次の試験は免除されます。

どんなケースにおいても、最後は実技試験をクリアしなければ

第2種電気工事士の免許はいただけません

なので、筆記試験が終わったらすぐ実技の練習に入りましょう

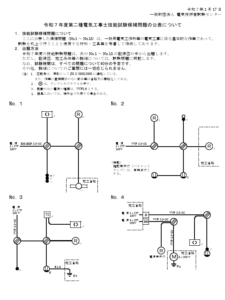

実技試験は、あらかじめ配線方法が開示されています。

全部で13種類

この全13種類の中から1つだけ出題されます。

都道府県や会場毎に出題される番号は異なるため

去年はこれだったから今年はこれかな? なんていうのは恐らく通用しません

とにかく 全部で13種類出題される配線の中から1つだけ出題されますからそれを時間内に正確に配線できれば合格になります。

ではどうすれば良いか?

とにかく練習あるのみ!です。

学科に続いてまたかよ!って思うかもしれませんが裏技的な方法はありません

とにかく制限時間内に正確に配線を組み上げれるようにならなければならないのです

練習?どうするの?ってなりますよね?

まずは、これ買いましょう!

工具とかテキストとかまとめて入ってるやつです。

他にも似たようなセットがAmazonとか他のサイトでも販売されていますから

自分の好きなサイトから購入してください

なお、技能試験対策として 工具を更に便利にするツールとしてこれもあるとちょっとだけ便利になるかと思って下記の2点も追加で購入しました。

ここで結構大事な事ですが、工具セットに HOZAN というメーカーの工具が入ってます。

かならず、このホーザンの工具を使う様にしてください

試験の配線を組み上げるための色々な工夫と言いますか そういった事を考えられた工具が入ってます。

実は、私はこの練習キットを購入する前に色々と工具を購入してしまっていたのですがこのHOZANの工具だけあれば 合格できますし。

合格した後も、普通に使えます。

なので、受験費用とあわせると結構な出費には違いありませんが

とにかく練習あるのみです。

ちなみに私は、1カ月 毎日課題を毎日最低1パターンはこなしてました。

最初に配線図を書いてから 自分の配線図に沿って配線を行っていく事になるのですが

ここで大事な事は 『 時間を計測しておく事 』

1回目 40分

2回目 38分

という様に 毎回時間を計測していきます。

客観的に 早くなっているのか? 遅くなっているのか?が数字で確認できます。

最初はまったく手が動かなかったのですが、毎日毎日練習したらどんどん配線くみ上げる時間が短縮されていき レベルアップしている自分にちょっと高揚感というか自信がついてくる自分がいました。

慣れというのは本当にすごい事で、自分でもびっくりするくらい早く組み立てられるようになります

とにかく 毎日さぼらずに その時間を真剣に取り組む事

たぶん、実技試験は これが全てです

1カ月で良いです。

試験前までの30日間だけで良いので頑張ってみてください

ここまでやれば、本番でも多少の緊張はあるでしょうがすんなりクリアできるはずです

いざ 本番

周りを見渡すと皆若い子ばかりで少しばかり緊張いたしましたが

不器用なおっさんでも頑張りが実り無事合格する事が出来ました。

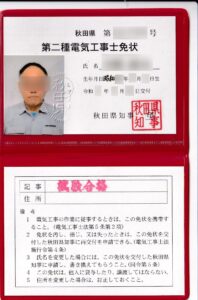

数年前まで秋田県に住んでいたのでその時に申請しました。

合格通知を最寄りの地域振興局などの担当窓口まで行って申請料を払って申請すると

はれて、第2種電気工事士免状が交付されます。

皆さんも、一発合格目指して頑張ってください

積み重ねは自分を裏切らないですよ! 今日のブログが参考になれば私も嬉しいです。

どうか、この記事を閲覧されてた方が合格しますように・・・・・

ではでは